本校では、毎学期末に1週間のクリーン週間を設定して、学期末の大掃除をさせています。

クリーン週間を迎えるに当たって、各縦割り班をリードする6年生は、家庭科の学習で掃除の仕方について考えました。

まずは自分たちの教室を整理しようと考えて、ロッカーの整理整頓に取り組みました。

家庭科の学習で学んだ掃除のポイントを下級生に伝えながら掃除を進めました。

具体的な指示をしたことで、1年生から5年生はやることを理解して活動を進めることができました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

本校では、毎学期末に1週間のクリーン週間を設定して、学期末の大掃除をさせています。

クリーン週間を迎えるに当たって、各縦割り班をリードする6年生は、家庭科の学習で掃除の仕方について考えました。

まずは自分たちの教室を整理しようと考えて、ロッカーの整理整頓に取り組みました。

家庭科の学習で学んだ掃除のポイントを下級生に伝えながら掃除を進めました。

具体的な指示をしたことで、1年生から5年生はやることを理解して活動を進めることができました。

4年生~6年生は、理科の時間などを利用して、夏休みに取り組む自由研究のテーマを考えています。

研究のテーマを決める際、まず大事なことは自分自身が何に興味関心をもっているのかを整理することです。

しかし、それが追求をして深められるものでなければ、研究にはなりません。

「仮説を立てる」「検証・実験をする」「結論を出す」という基本の流れを知った上で、過去の研究やメディアで紹介されているものを参考にしてながら、自分の興味関心を研究のテーマにしようと考えていました。

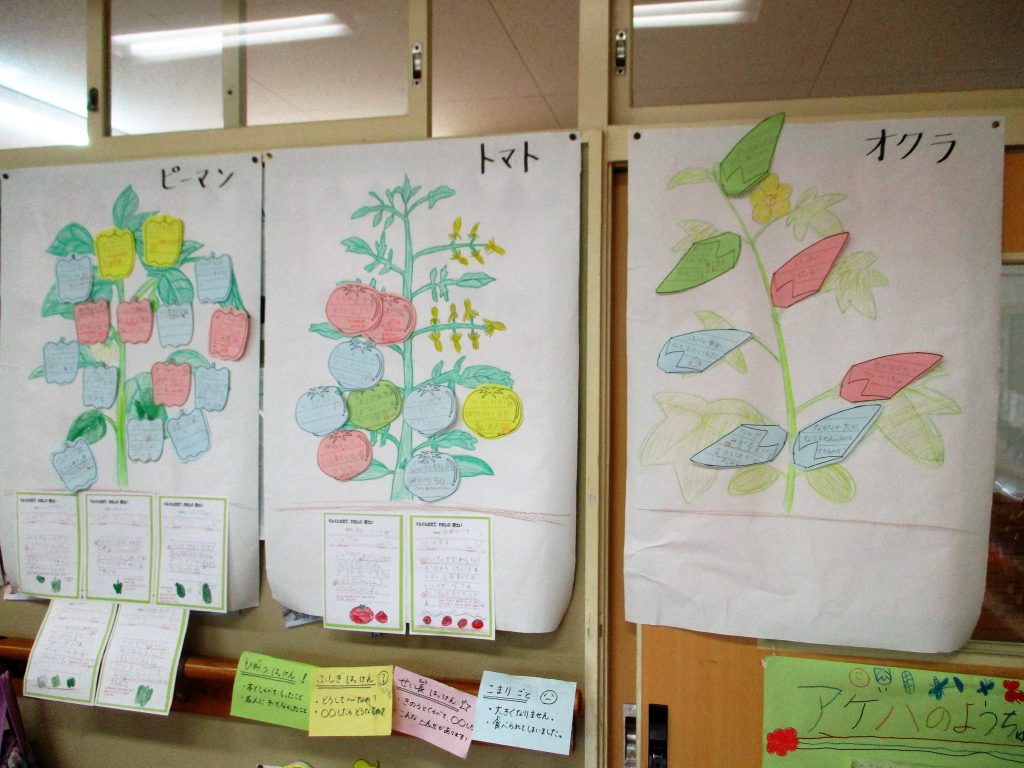

2年生は1学期を通じて、生活科の時間に夏野菜を栽培してきました。

栽培活動で学んだことを発表する報告会に向けて、これまでの活動を振り返り報告書を作成しました。

栽培の様子や、野菜作り名人(本校の作業員さんや用務員さん)にインタビューしている様子を収めた動画を視聴したことで、子どもたちは自分たちが野菜を育てるために様々なことを積み重ねてきたことを実感しました。

その後観察カードを見たり、教室に持ち込んだ自分の野菜を観察したりして、取り組んできた工夫を思い出して報告カードを作成しました。

4年生は社会科の時間に、東京都にある区市町村について調べて、タブレット型端末を利用してプレゼンテーションソフトにまとめました。

それをクラスの友達に発表しました。

一人一人がよく調べて、工夫をしてプレゼンテーションとして作成していたので、友達の発表を集中して聞くことができました。

発表後にはたくさん質問をしていました。

都心や島など、東京都の区市町村は場所によって特色が異なることを発表を聞き合うことで分かったと、子どもは表現していました。

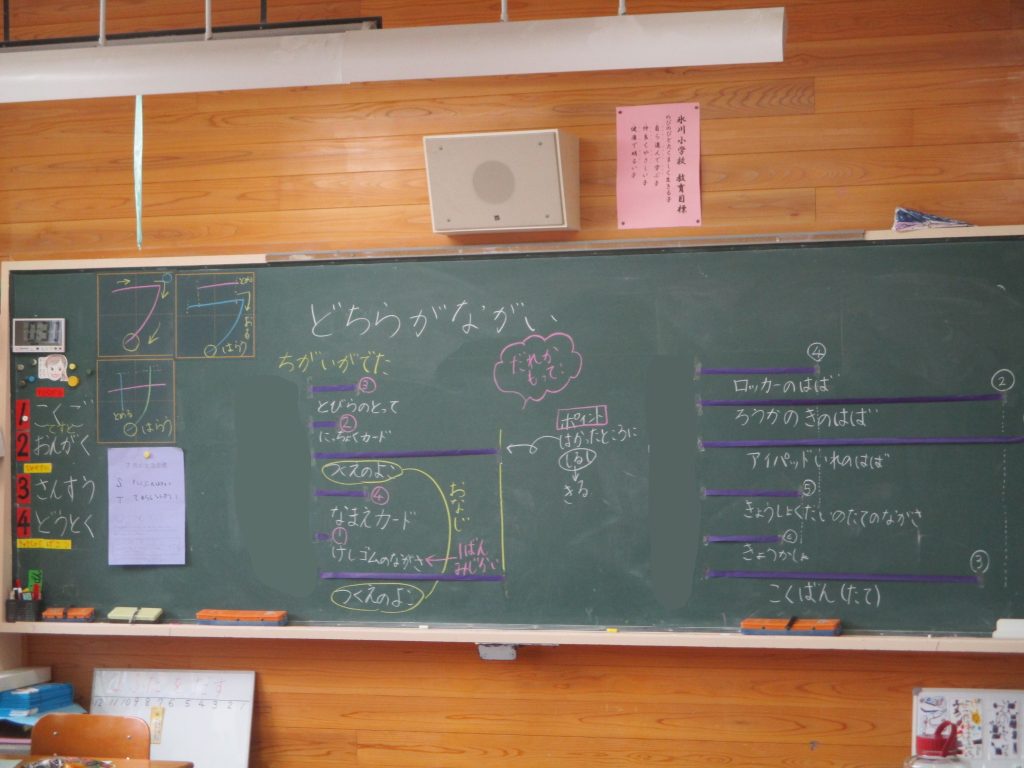

1年生は算数の時間に、長さについて学習しています。

今日は、直接並べて比べられない2つ以上のものの長さを、どのように比べればよいのかを考えました。

動かせないものは、紙テープで長さをとり、その紙テープを合わせて比べればよいことに気付きました。

早速友達と協力しながら、様々な長さに合わせて紙テープを切り取り、比べていました。

古里小学校に庁用バスで移動し、水泳指導を行いました。

高学年は、水中での脱力姿勢の確認や息継ぎ(ボビング)の仕方を全体で練習した後に、自分の課題に沿ったグループに分かれて泳ぎの練習に取り組みました。

小規模校の利点を生かして、児童一人一人の課題に応じた指導をすることができます。

3年生は、今週沢登りに出かける予定なので、ライフジャケットの使い方の練習もしました。

1階理科室から出火し、放送機器が使えなくなったという想定で避難訓練を実施しました。

今日の訓練では、階段前の防火扉を閉めながら避難しました。

校庭に避難後、校舎に戻ってから子どもたちに防火扉に触れさせながら、使い方や安全性、閉められていたときの避難の仕方について確認をしました。

体力向上の一環で行っている長縄跳びの成果を披露する、第1回長縄集会を開催しました。

集会は、保健体育委員会が進行しました。

各学年で長縄跳びを頑張る姿や、保健体育委員が練習どおりに集会をまとめる姿が見られました。

2学期にも長縄跳び集会を開催する予定です。

1学期の記録を超えることを目指してほしいです。

2年生は、「ジュースをたくさん入れるとしたら、どの入れ物を使いますか。たくさん入る順番に並べよう」という課題で、かさについて考えました。

ペットボトルやビン、水筒など、長さや太さが異なる入れ物をたくさん用意しました。

子どもたちは、初めに触らずに見た目だけで順番を決めました。

以前は、一番初めに考えを発表した子に合わせてしまう傾向がありましたが、今日は「自分は違うと思う」と言ってその理由を説明する様子が見られました。

自分の考えを表現する姿勢を大切にしていくよう指導しています。

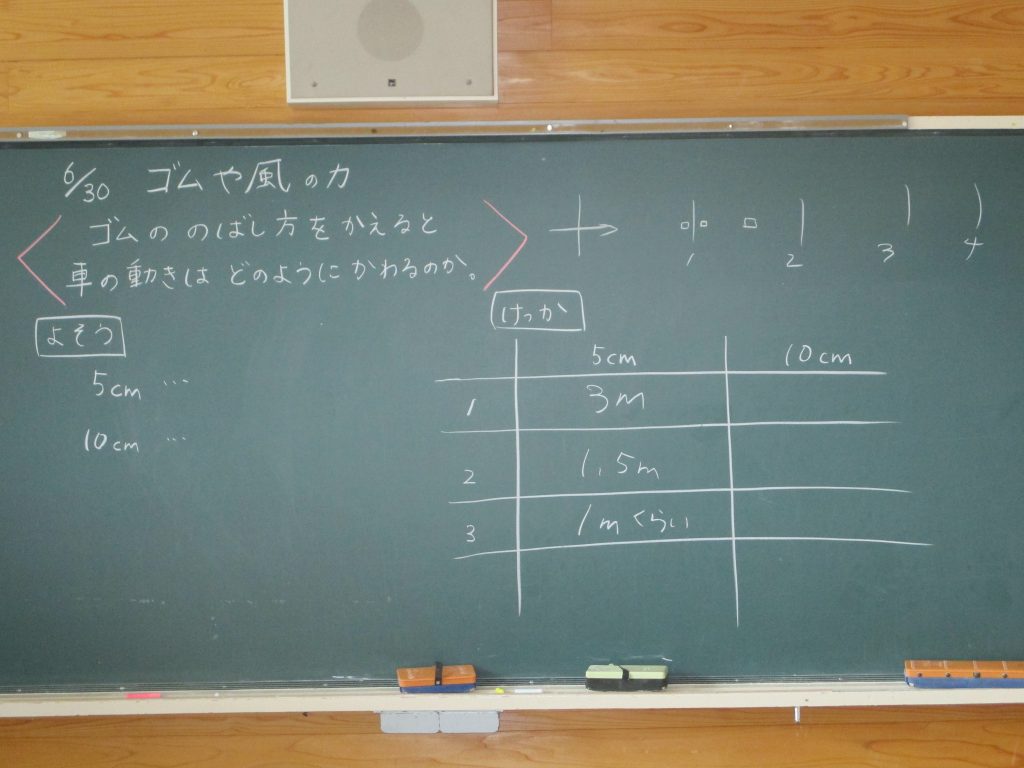

3年生は理科の時間に、ゴムの力について学習しています。

この時間は、ゴムの力で動く車を、ねらった場所に止めるためにはどうすればよいかについて考えました。

勢いよく車を発射させる(ゴムをできる限り引っ張る)ことは簡単でしたが、ねらいどおりの場所に止めるためには、ゴムを引っ張る際の引き幅を調整しなければなりません。

何度も繰り返す中で、伸ばしたゴムの弾き幅を記録しておかなければ調整できないことに気付いていました。

記録を基に、ミリメートルの単位でゴムの引き幅を変えて車を発射させていました。