6年生は、薬物が体に及ぼす影響について、保健体育の学習として学んでいます。

今日は、東京西徳洲会病院から薬剤師の先生をお招きして、薬物乱用防止教室を行いました。

「薬物ってどんなものを指して言うの」、「乱用ってどういうこと」、など一つ一つ丁寧に教えてもらいました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

6年生は、薬物が体に及ぼす影響について、保健体育の学習として学んでいます。

今日は、東京西徳洲会病院から薬剤師の先生をお招きして、薬物乱用防止教室を行いました。

「薬物ってどんなものを指して言うの」、「乱用ってどういうこと」、など一つ一つ丁寧に教えてもらいました。

2年生は国語の時間に、同じ部分をもつ漢字について学習しています。

教科書や漢字ドリルを使って、一つ一つの漢字の形を確かめながら探しました。

グループになって探している子たちは、お互いにアドバイスし合うことで、一人では気付くことができなかった漢字の小さい部分にも気付き、同じ形をたくさん見付けることができていました。

本校では、毎週木曜日に朝読書を行っています。

保護者や地域の方々からボランティアを募り、子どもに読み聞かせを行うこともあります。

ボランティアの方は様々な書籍を用意してくださいます。

今日は、奥多摩で見られる野鳥の本を紹介していただきました。

子どもたちは、大きく拡大した野鳥の写真を見せてもらうことで、より興味関心を高めることができたようです。

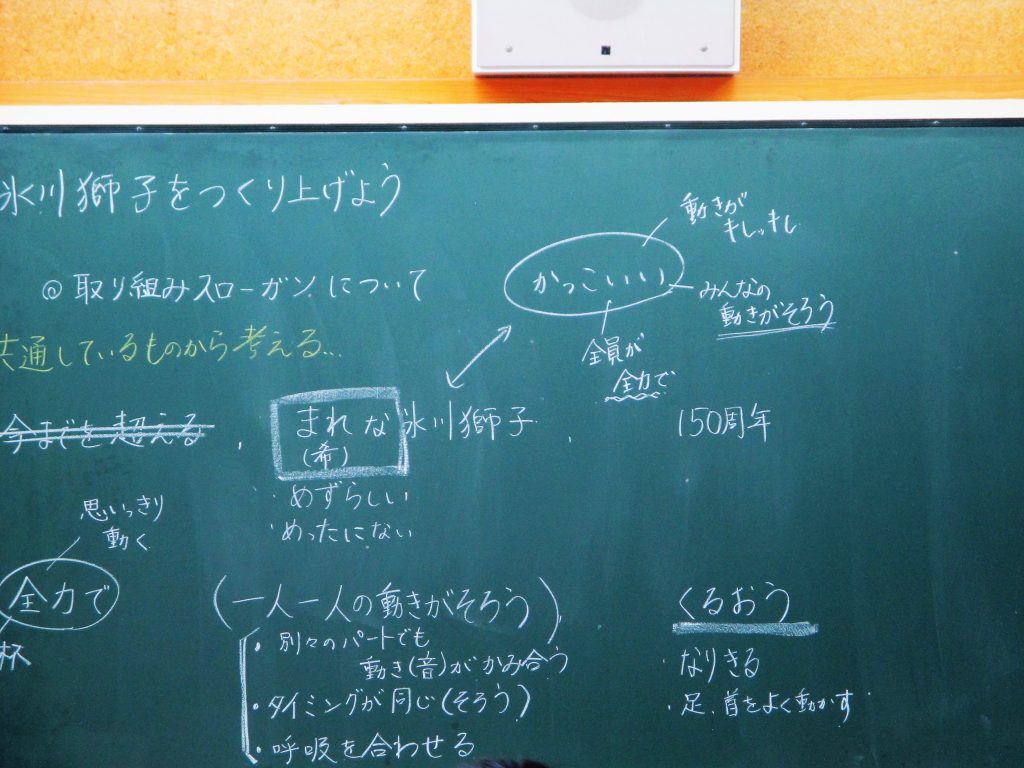

奥多摩の各地域で伝えられている獅子舞を準えた「氷川獅子」を、毎年6年生が中心になってつくり上げ、秋の運動会や地域のお祭りで披露しています。

今日6年生は、今年度の「氷川獅子」をどのようなものにしたいのかについて話し合い、それを基に全校に示すスローガンについて考えました。

6年生は、これまでの先輩たちがつくり上げてきた氷川獅子から、自分たちなりの理想を思い描いていましたが、下級生にも分かるように言語化することに難しさを感じているようでした。

卒業していった先輩たちも、その困難を一つずつ克服していくことで成長してきました。

今年度もそのようにできるよう、指導と支援をしていきます。

3年生は理科の時間に、昆虫の成長について学習しています。

昆虫によって成長の仕方も変わるのではないかと予想を立てたので、できるだけたくさん観察できる昆虫を増やそうと、今日は校庭に出て昆虫を探しました。

虫取り網を持って蝶を追いかける子もいれば、草の影や葉っぱの裏、石の下をくまなく探す子もいました。

普段虫取りをする子が、他の子にアドバイスする様子も見られ、楽しみながら虫についての知識を広げることができました。

2年生の図画工作の学習

今日は、学校敷地内の樹木を水彩絵の具で描いたのですが、その際絵筆ではなく太く編んだ綿ロープを使って描きました。

ロープの切口に絵の具を含ませるのですが、絵筆のように色が均一には馴染みません。

その結果、様々な色が紙の上に映し出されます。

どのように色が表現されるのかを楽しみながら、力強く樹木を描いていました。

青梅警察の協力の下、セーフティ教室を開催しました。

子どもたちの安全・安心の意識を保護者や地域の方とも共有できるよう、学校公開日に合わせて実施しました。

不審者からの声掛け事案は、青梅署管内でも確認されているということなので、本校の子どもたちにも自分事として考えさせました。

今後も、「自分の身は自分で守れる」ということを徹底し、安全指導を継続していきます。

特別活動の時間に、縦割り班でレクレーションを行いました。

「班対抗ドッジボール」と「フィールドビンゴ」に取り組みました。

どちらの企画も、6年生と5年生が中心になってグループをまとめながら、低学年が楽しめるよう配慮していました。

フィールドビンゴでは、広い校庭で様々な自然のものを見付けることができました。

5年生は外国語科の学習で、季節や12月の表現について学習しています。

今日の授業では、先生のところに好きな季節を聞くためにインタビューをしに行きました。

「What season do you like?」という質問だけではなく、「Why?」と、理由も尋ねていました。

積極的に自分たちから声を掛けてインタビューを重ねていました。

英語表現が分からない言葉を、知っている言葉を組み合わせたり、先生に質問したりして、何とか伝えようとしていました。

3年生は国語の時間に、説明文の読み取りに取り組んでいます。

今日の授業では、説明文の「問い」と、その「答え」を探しました。

文末の表現に気を付けることで「問い」を見付けることができることに気付いた後で、その「問い」に正対した答えを説明している部分を探すことに、集中して取り組みました。

子どもたちは、自分の目で文章を追いながら、注意深く先生の範読を聴き、答えと思われる分に線を引いていました。