本日で73日間の1学期が終了しました。終業式、大掃除を行った後、各学級で担任より通知表を渡しました。御家庭でお子様と一緒に1学期の成長を振り返り、2学期の意欲を高めてください。毎日学校に送り出していただいた保護者の皆さま、児童の安全を見守り、教育活動に御協力いただいた地域の皆さま、本当にありがとうございました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

本日で73日間の1学期が終了しました。終業式、大掃除を行った後、各学級で担任より通知表を渡しました。御家庭でお子様と一緒に1学期の成長を振り返り、2学期の意欲を高めてください。毎日学校に送り出していただいた保護者の皆さま、児童の安全を見守り、教育活動に御協力いただいた地域の皆さま、本当にありがとうございました。

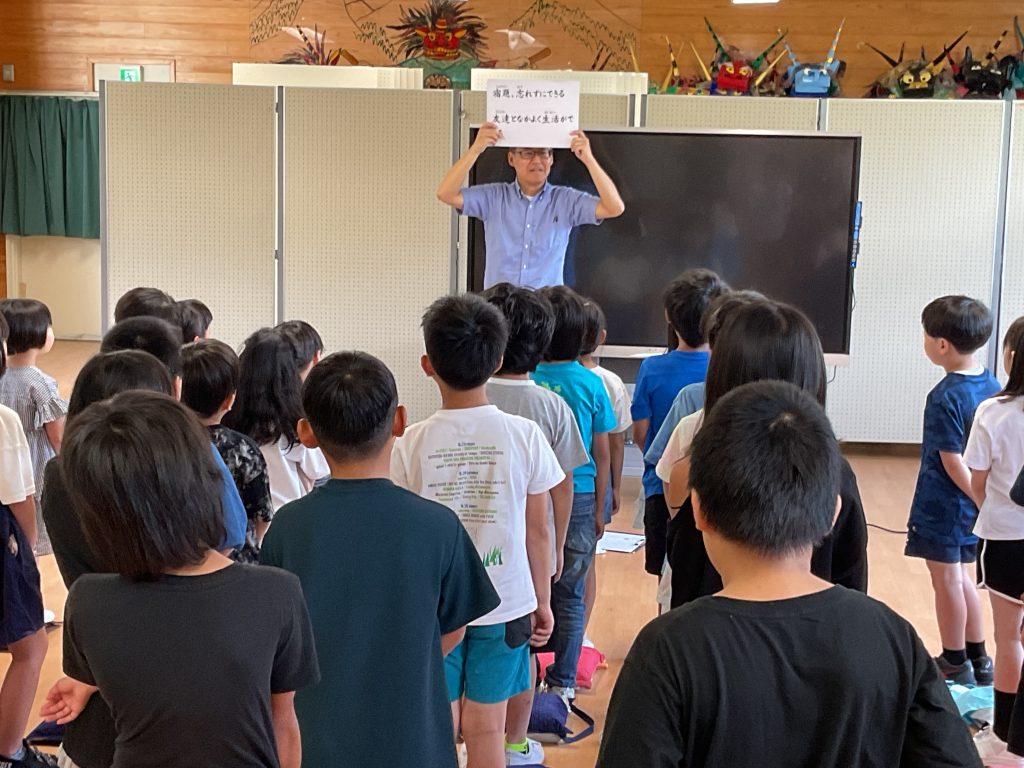

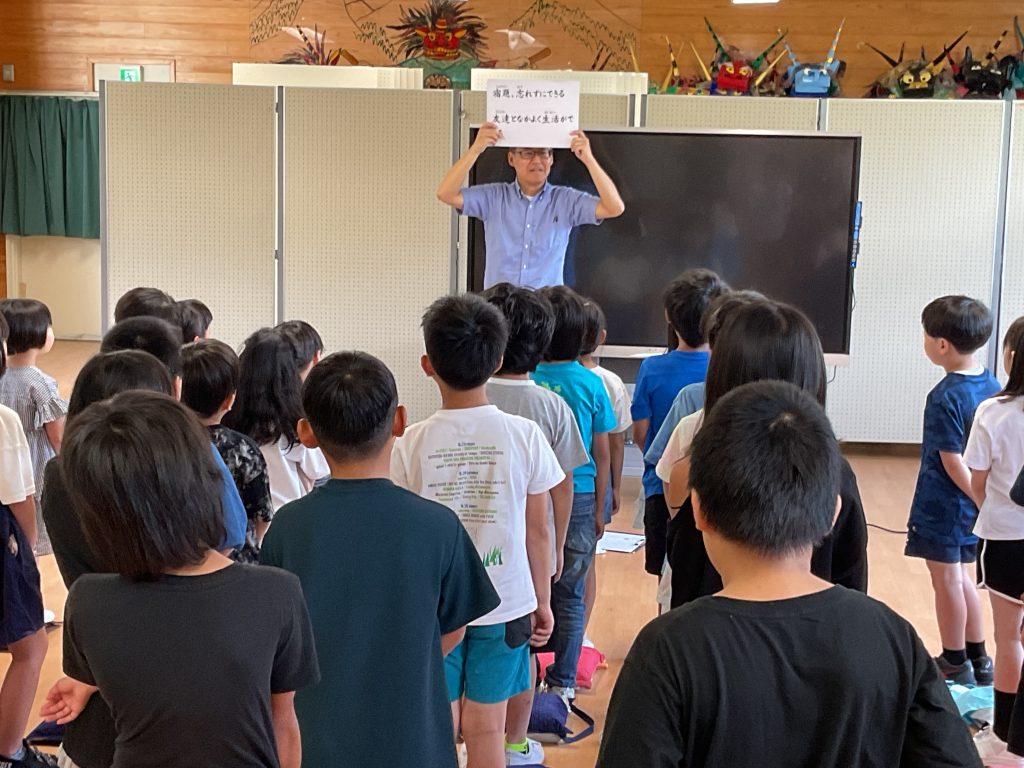

心や体の悩みに対してどのように対処するのか、養護教諭と一緒に「SOSの出し方」について学習しました。それぞれが自分なりのストレスへの対処方法を発表し、お互い参考にしていました。SOSを出す人や場所がたくさんあることも知りました。

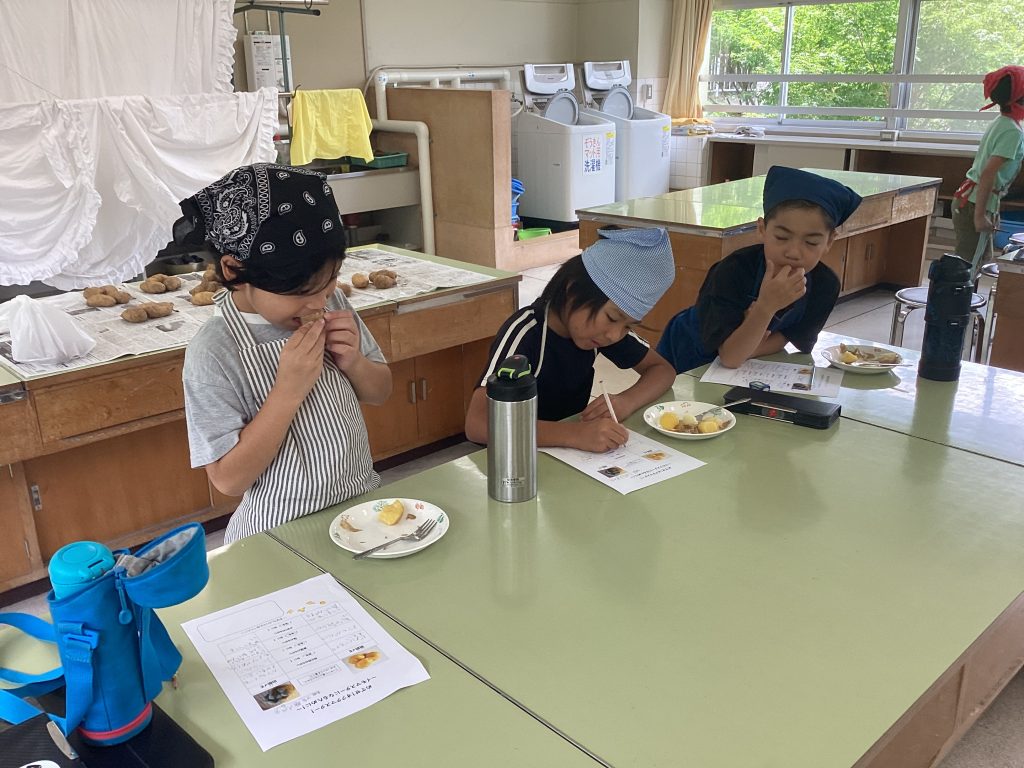

3年生が奥多摩町の特産「治助芋」について追究しています。今日は先日ふれあい農園で収穫させてもらった治助芋と日常的によく食べている男爵イモとを食べ比べてみました。色や大きさの違い、食感の違い、味の違いなど、多くの違いに気付きました。先生方にも「利きイモ」をしてもらい、コメントをもらうことで、治助芋の特徴をつかむことができました。

4年生の社会科では「くらしをささえる水」について学習しています。これまで、自分たちの飲み水がどのような過程を経て水道の蛇口に届くのかを学習してきました。今日は東京都下水道局の方に出前授業に来ていただき、自分たちが出した生活排水や、雨水がどのように処理されるのか、また自分たちのもとに循環してくるまでどのような過程を経るのかを実験を通して教えていただきました。下水道局の先生方、遠くからありがとうございました。

1~3年生が奥多摩町の特産品である「治助芋」の収穫を体験させていただきました。こまめに休憩をとったり、水分を補給しながら、一生懸命土を掘り、たくさんのお芋を収穫することができました。御協力いただいた「奥多摩ふれあい農園」の皆さま、ありがとうございました。

放課後、奥多摩絵本の会が開かれました。大型絵本の読み聞かせに参加した子どもたちは大喜び。読み聞かせの後にはみんなで「釣り」をして楽しみました。絵本の会の皆さま、いつもありがとうございます。

1年生と2年生が古里小学校との交流学習を行いました。生活科で作ったおもちゃを使って、水遊びをしました。前から同じクラスだったようになかよく交流ができていました。御準備いただいた古里小学校のスタッフの皆さま、ありがとうございました。

今月は「放送機器が故障中に火災が発生する」という想定での避難訓練を行いました。あわせて、校内の防火扉についても指導しました。これからの季節、落雷などで停電したり、火災が発生したりということも考えられます。「自分の命は自分で守る」ことができるよう、指導していきます。

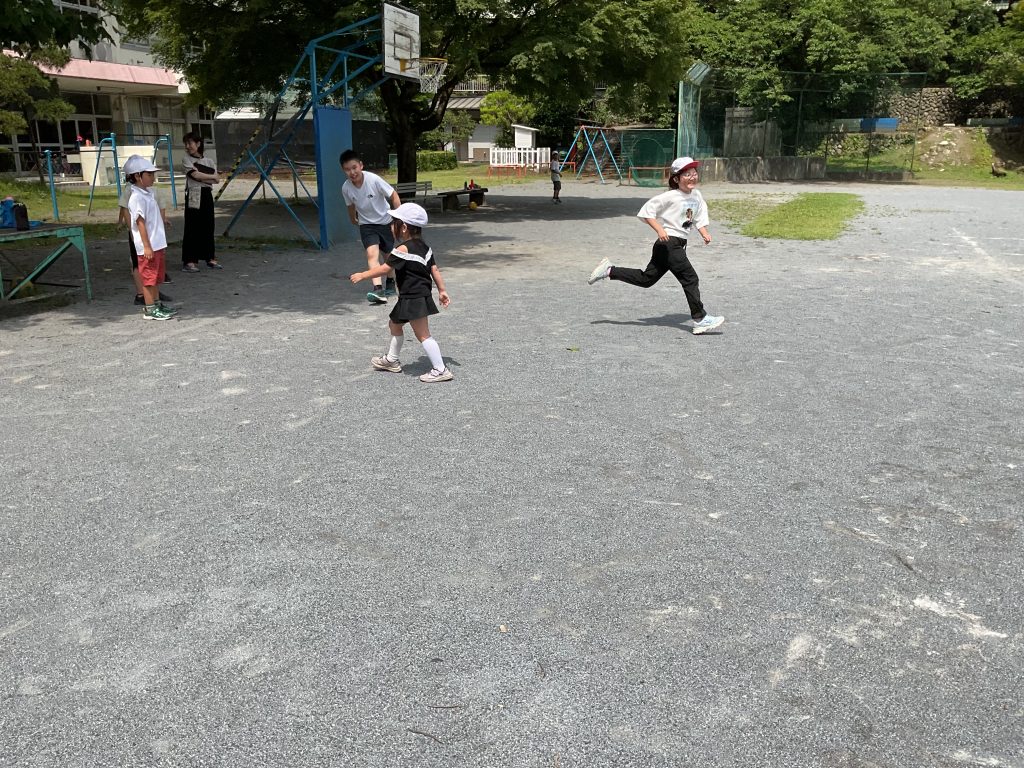

お昼ごろにちょうど暑さが和らぎ、何度も休憩タイムを入れるなど、暑さ対策をしっかりとしながら6年生が考えた遊びを全校で楽しみました。遊んでいるときの子どもの表情は本当に素敵です。

今年度最初の水泳の授業がありました。ほどよい緊張感の中、それぞれが立てた目標に向けての学習がスタートしました。何よりも安全を第一に、楽しく学習を進めていきます。