自分の手で絵の具を塗り、ダイナミックな表現活動に取り組んでいました。

筆では描けないような表現していたので、それぞれの個性が作品に現れていました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

自分の手で絵の具を塗り、ダイナミックな表現活動に取り組んでいました。

筆では描けないような表現していたので、それぞれの個性が作品に現れていました。

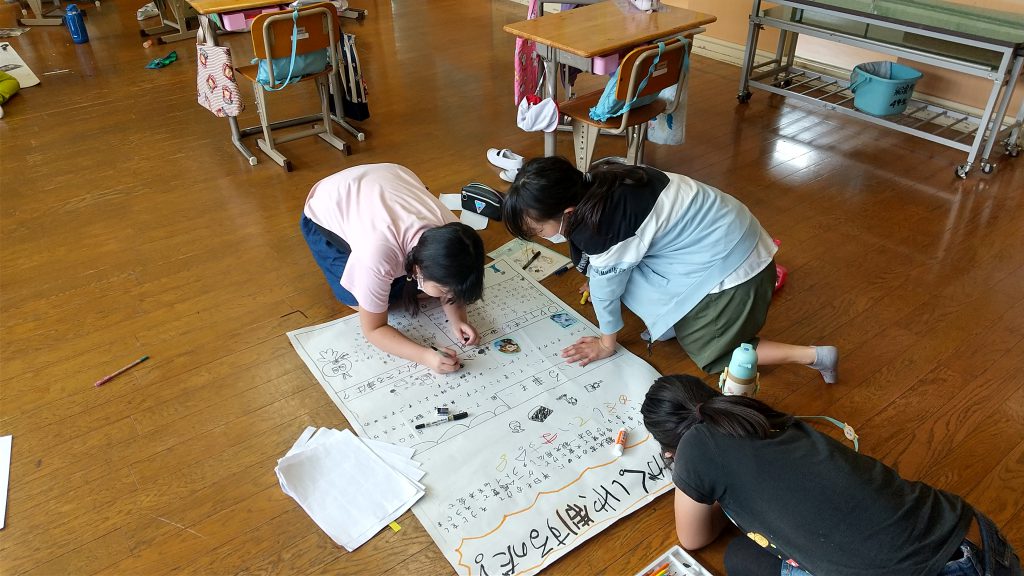

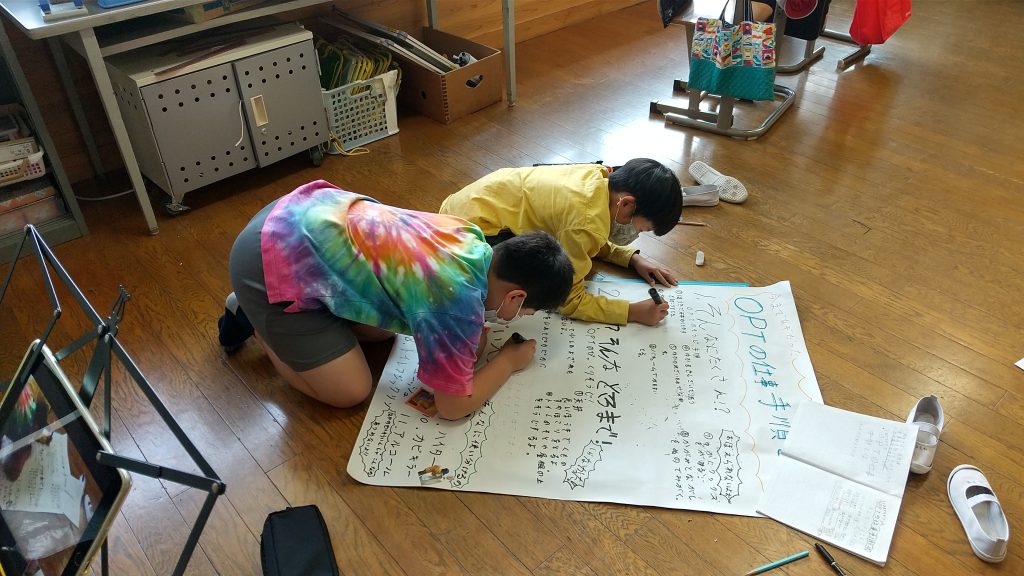

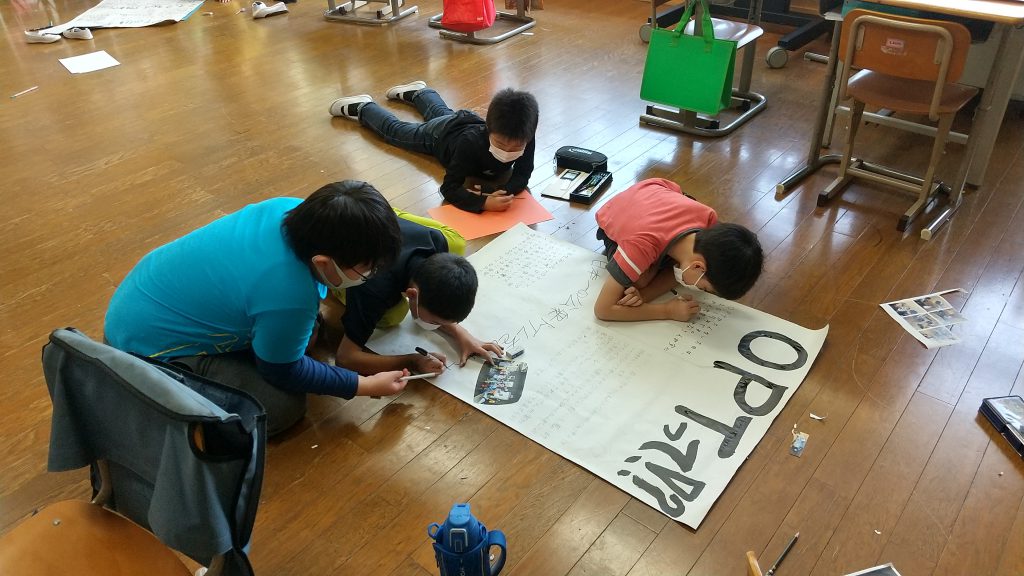

高学年になると、調べて分かったことを紹介するために、ポスターを制作して他の学年にも見てもらうということに取り組みます。

相手意識がより高まっているので、伝える内容も明確になっています。

グループ学習の場では、より伝わる方法を検討し、意見がまとまらないこともありますが、それもよい学びの場と言えます。

いま氷川小学校では、発達に応じた表現の力を身に着けさせようと、教職員で話し合いながら指導方法を研究しています。

子どもたちが、将来に生かすことができる表現力を身に付けさせるために、教職員もよりよい指導方法と学習活動について研究し続けます。

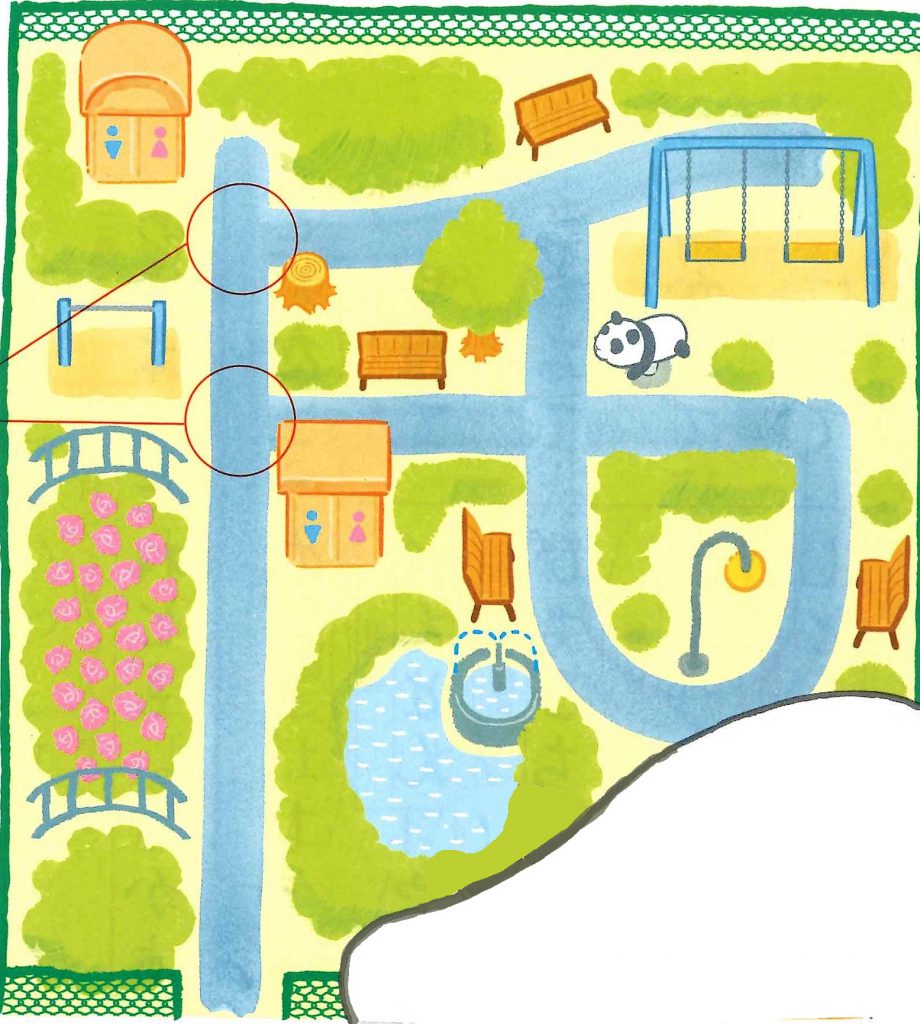

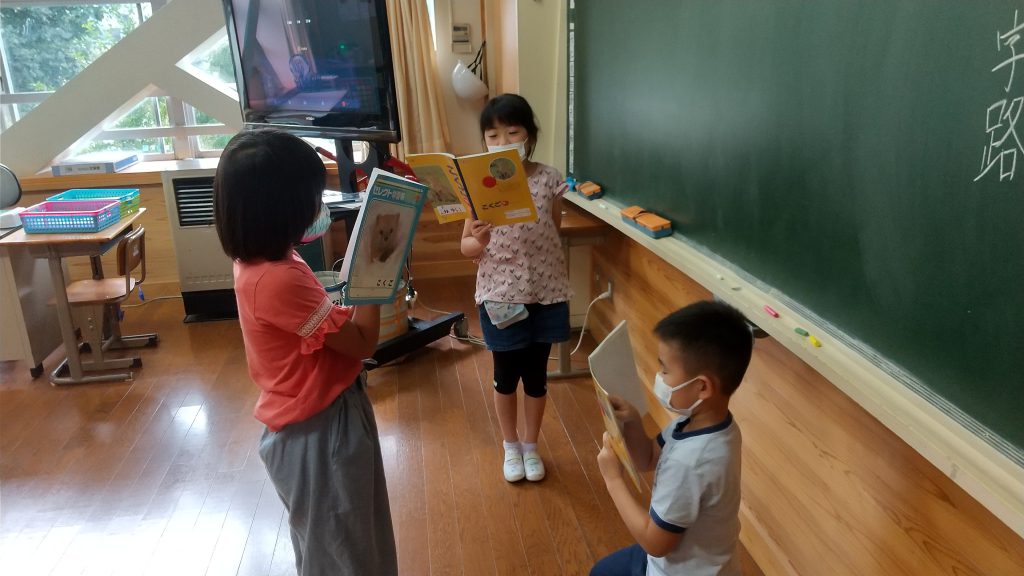

国語科の学習で、相手に伝わるように道案内をする学習に取り組みました。

目的地を初めに伝える。

誰にでも分かる目印を示す。

順序が分かるように話す、といった説明するために必要なポイントを抑えて、友達同士で道案内をしました。

目的意識をもって話をすることは、日々の積み重ねが必要なので、様々なテーマでこれからも継続して取り組ませていきます。

いよいよ運動会までのカウントダウンが始まりました。

感染拡大防止を図ったり、天候に恵まれなかったりと、思ったように練習が進められずにいますが、大きな困難こそ乗り越えられた際に、成長を感じられます。

自信をもって本番を迎えられるよう、1回1回の練習に真剣に取り組ませています。

高学年になっても、外国語の学習ではコミュニケーションを大切にしています。

今日は、「自分にとって夢の一日を考えて紹介しよう。」というテーマで、まずは午前中に行うことを考えて書き、それをグループで紹介し合いました。

グループのメンバーもこまめに変えて、たくさん英語を話す機会をつくっていたので、子どもは自分の紹介にどんどん慣れていきました。

今日の時間の終わりには原稿を見ないで、相手の顔を見ながら堂々と発表することができるようになりました。

4年生は、社会科の学習で東京都について学びます。

東京都民の飲み水に、多摩川の水が使われていることを学びました。

その多摩川の最初の一滴を見付けに山を登りました。

お土産に、多摩川の源流水を汲んで帰りました。

長い山道でしたが、全員で登りきることができました。

2学期が始まって1週間が経ちます。

どの学年も落ち着いて学習に取り組んでいます。

1年生も、以前は自分の意見を発表することが中心になっていましたが、「考える」「発表する」「人の話を聞く」とメリハリをつけて学習できるようになってきています。

場面に応じてしっかりと切り替えることができるようになっているので、学習した内容の理解が以前よりもよくなっているように感じられます。

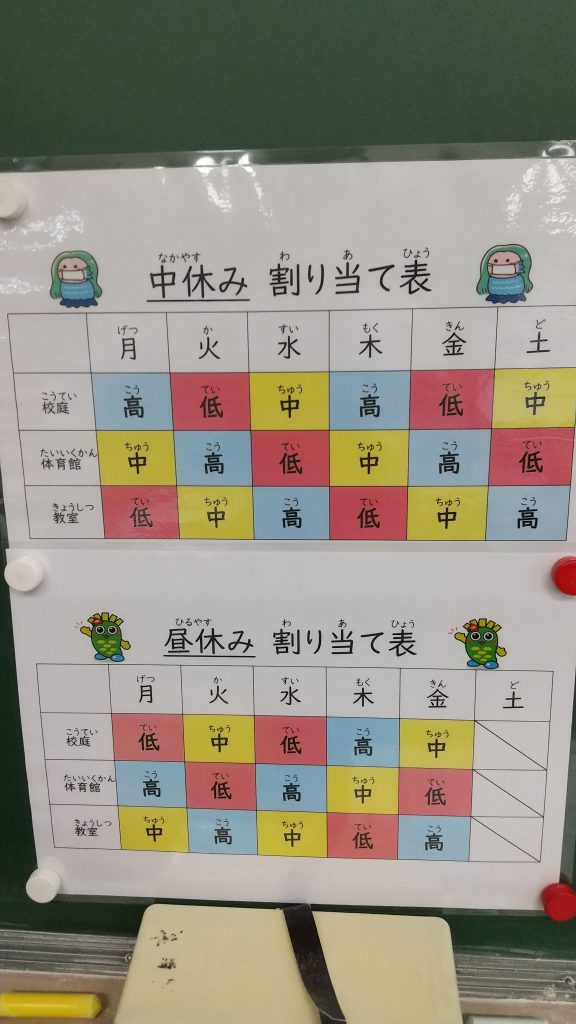

これまでの氷川小学校は、休み時間は全校のみんなが校庭に出て、元気に遊んでいました。

感染状況が落ち着くまで、低学年、中学年、高学年で遊ぶ場所を分け、安心して過ごすことができるようにしています。

それぞれの場所にあった遊び方を工夫しています。

現在の厳しい制限で、学習の進行に苦心しているのが音楽の授業です。

「新しい生活様式」の中で、打楽器や弦楽器の活用が注目されています。

そこで氷川小でも最近活躍の場面が減っていた”琴”を活用し、音楽の授業を進める計画です。

現在音楽の先生を中心に、調整に取り組んでいます。

授業が実施できた際には、その様子を紹介したいと思います。

奥多摩でも、久しぶりに雨が上がりました。

今日は外で活動をする学年が多かったです。

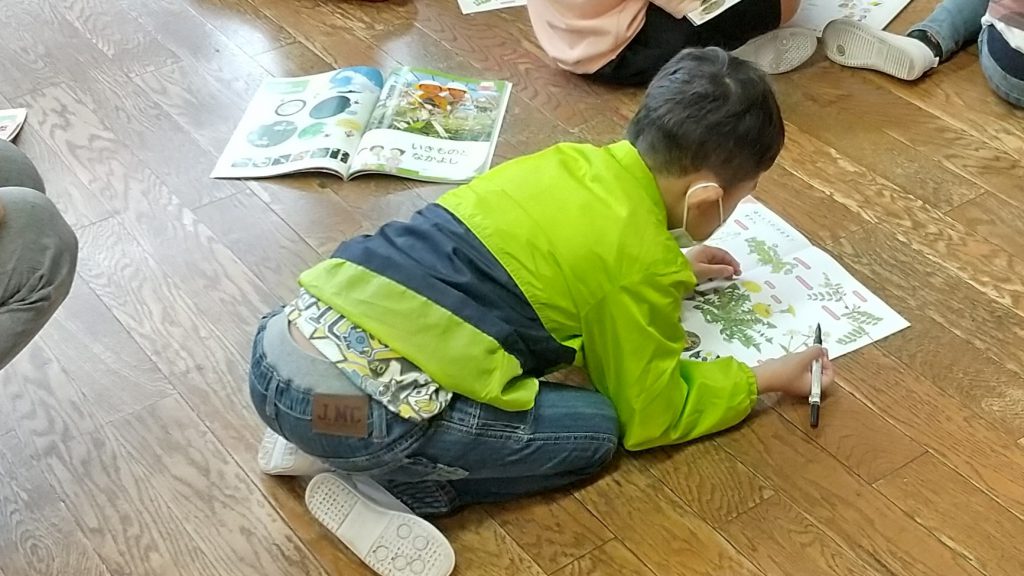

2学期になって、初めて理科の観察ができた学年は、夏の間に成長した植物を触って、新しい発見をしていました。

ゴーヤも、お店で売られているものは緑色で硬いものなのですが、長く熟成したものは身が柔らかく、中の種が赤くなっていると気付き、クラスに戻ってそのことを発表していました。