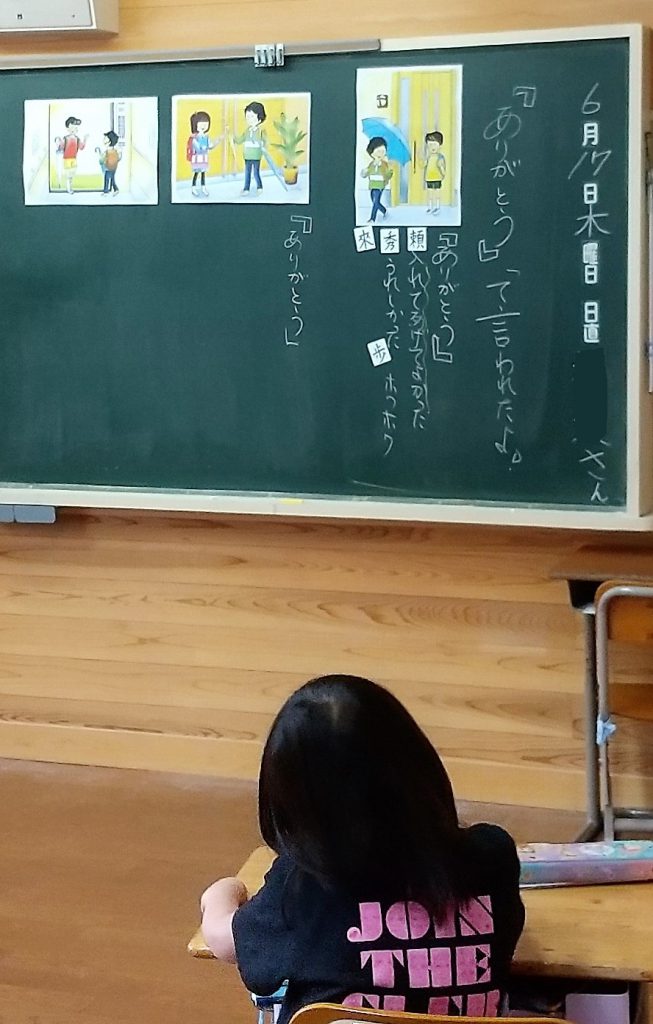

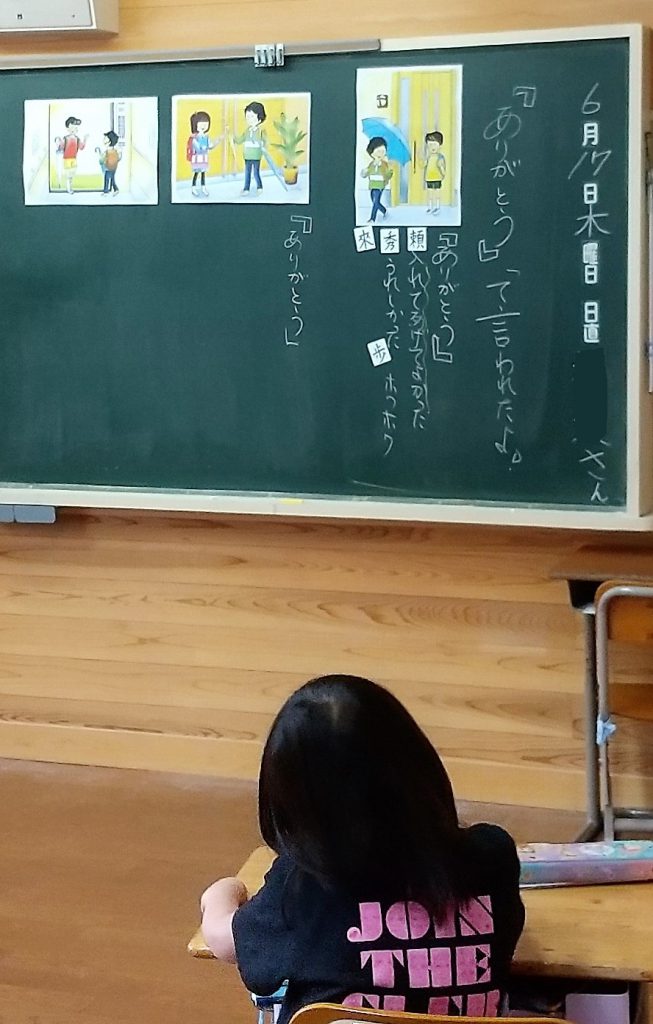

「ありがとう」という、感謝を伝える言葉はどの国に行ってもあります。

そして、どこでもそれらの言葉は、人を気持ちよくさせ、自分の気分も高揚させる言葉です。

副読本のお話から、自分たちにも同じような経験がなかったかな?と思い出してみました。

そしたら、たくさんありました。思い出しただけで嬉しくなります。

そんな素敵な言葉ですから、どんどん言っていこうとみんなで話をしました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

「ありがとう」という、感謝を伝える言葉はどの国に行ってもあります。

そして、どこでもそれらの言葉は、人を気持ちよくさせ、自分の気分も高揚させる言葉です。

副読本のお話から、自分たちにも同じような経験がなかったかな?と思い出してみました。

そしたら、たくさんありました。思い出しただけで嬉しくなります。

そんな素敵な言葉ですから、どんどん言っていこうとみんなで話をしました。

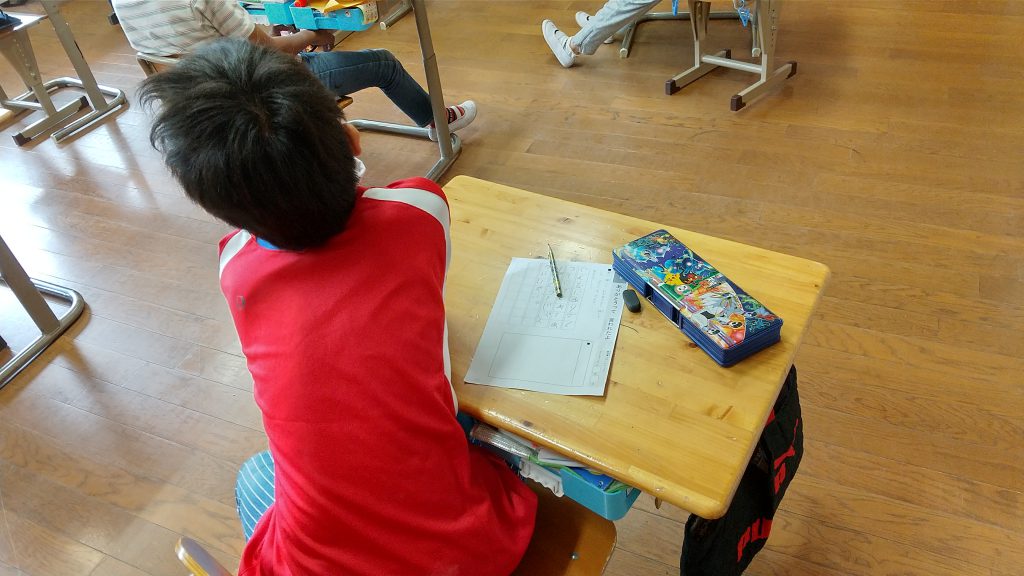

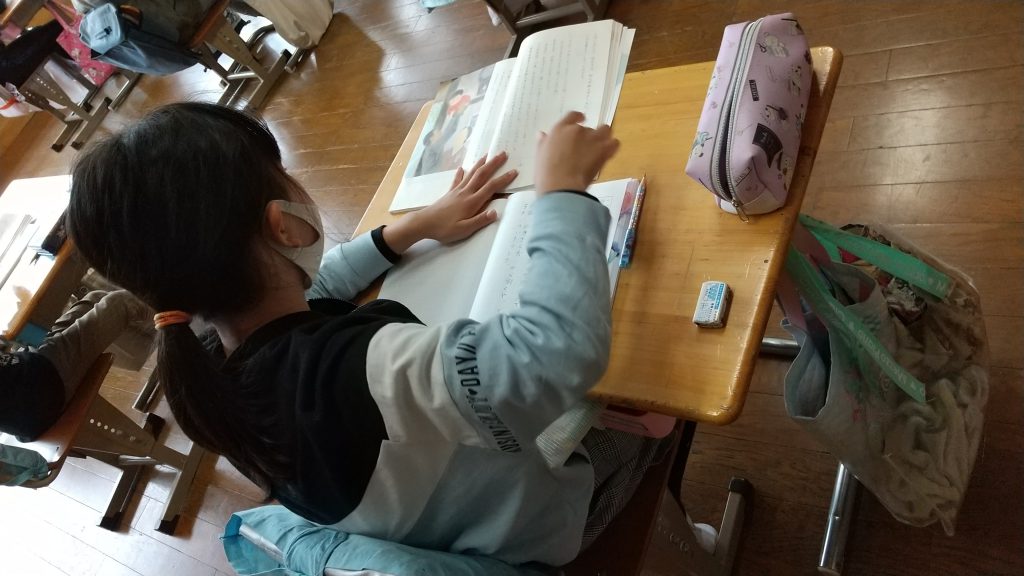

国語の物語の読み取りの学習。

登場人物の心情で、はっきりと書かれていないけれども動のように考えているのか討論しています。

自分と違う意見の人がいるから、説得しなければなりません。

納得してもらうためには、根拠を示す必要があります。

国語の学習ですから、文章が根拠です。

「◯◯ページの□□行目に書いてある・・・から、△△だと思います。」

まずは思いつきを大切にしながら、そこに根拠を重ねていく。

着実に思考力を育てています。

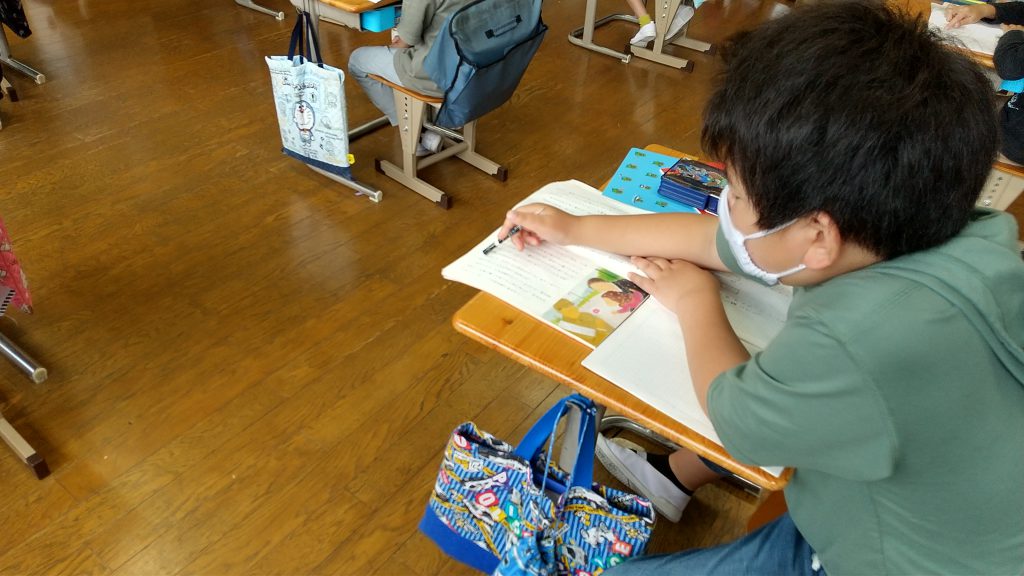

こちらは違う学級の国語の様子。

句点(。)がつくたびに、次の人に読み手が変わる、丸読みに取り組んでいます。

文章を根拠に示せるようになるには、まずしっかりと文章を読み込めなければなりません。

この子たちは、先生が全然口を出さなくても、自分たちでどんどん音読を進めていて感心させられました。

読む力という基礎も、大切にしていってほしいです。

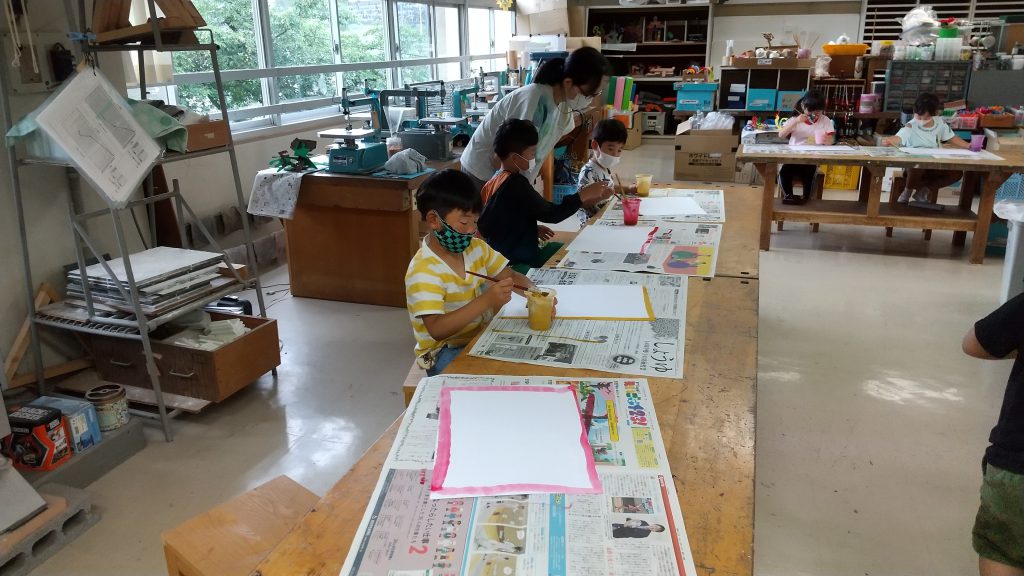

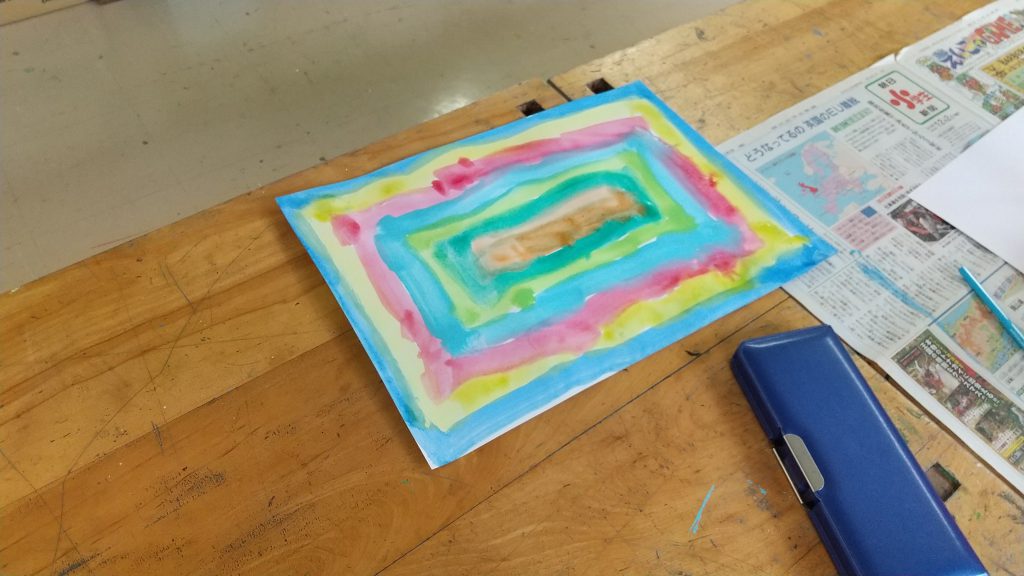

水彩絵の具を使って、きれいな模様を描く学習に取り組みました。

はじめに先生がお手本を見せてくれたのですが、どんどんきれいな色が重なっていって、素敵な四角形ができていきました。

自分もやってみたい!と憧れるお手本でした。

実際に子どもが自分でやってみると、なかなか色が混ざらないように四角形を重ねることは難しいです。

どうやったらきれいになるかな?そうだ、先生みたいにゆっくり描いてみよう。

良いお手本が示されるので、やる気と技術が向上していました。

みんな満足の行く模様を描くことができていました。

奥多摩は、朝まで強めの雨が残っていました。

氷川の子どもたちは時間を有効に使いますので、外に出られないのなら、中で有意義にできることに取り組みます。

多くの学年の子が氷川獅子の準備や練習をしていました。

自分から進んで取り組む姿が立派です。